石科院在Chemical Society Review

发表有关氧化铝形貌调控及应用文章

近日,石科院与北京交通大学、中科院化学所合作,在Chemical Society Review期刊(IF=46.2)上发表题为Advances in morphology-controlled alumina and its supported Pd catalysts: synthesis and applications的综述文章,系统评述了氧化铝形貌调控及其负载型钯催化剂的制备与应用方面最新研究进展。

l 论文简介

文章详细阐述了不同形貌氧化铝的制备技术,氧化铝形貌变化对其热稳定性、表面性质的影响,氧化铝负载钯催化剂的合成策略、结构特性,以及它们在精细化学品、环境保护和可持续发展领域的应用。文章特别强调了钯物种、氧化铝载体结构变化、助剂以及金属-载体相互作用对催化性能提升的作用,并对氧化铝及其负载钯催化剂在学术研究和工业应用中面临的挑战和机遇进行了讨论。石科院为第一通讯单位,杨彦鹏、苗成林及王若瑜为第一作者,石科院王杰广、苗成林,北京交通大学王熙以及中科院化学所姚建年为通讯作者。

l 内容概览

氧化铝具有出色的机械强度、热稳定性及可灵活调变的物化性质,使其成为炼油及化工领域最重要的催化剂载体材料之一。氧化铝负载的钯催化剂凭借其高活性、优良的选择性和出色的再生性能,不但广泛应用于石油炼制、化学品合成等传统化工领域,而且在环境保护、可持续发展等新兴领域也展现出巨大的应用前景。传统研究主要关注氧化铝宏观物性对催化剂反应性能的影响,但随着高分辨电镜等先进表征技术的应用,研究者发现氧化铝微观结构变化对催化剂的性能也有显著影响。对于氧化铝负载的钯催化剂,除氧化铝载体微观结构,钯物种、金属-载体的相互作用(Metal-Support Interactions, MSIs)及助剂等对其催化性能至关重要。因此,近年来的研究工作主要聚焦于氧化铝微观结构调控、氧化铝负载钯催化剂的制备技术及应用,旨在开发新型氧化铝材料和更高效、环保的催化剂制备技术,推动氧化铝负载型贵金属催化剂及其相关领域的快速发展。

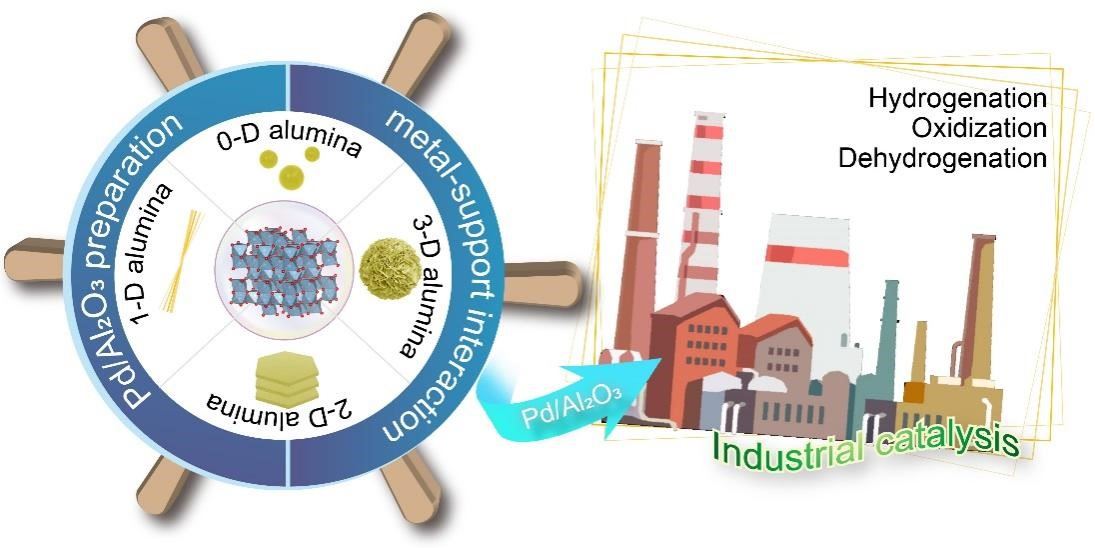

本篇论文综合多个视角详细讨论了氧化铝材料的制备及形貌调控策略、微观结构变化对其物化性质的影响,总结了氧化铝负载钯催化剂的合成策略,以及金属-载体的相互作用(MSIs),并探讨了该类催化剂在加氢、氧化和脱氢等重要工业催化过程中的应用。同时,文章也对该领域未来面临的挑战和机遇进行了展望。

文章主要内容及结构示意图

针对不同结构氧化铝的合成,文章详尽总结了近年来零维(0-D)、一维(1-D)、二维(2-D)及三维(3-D)氧化铝的最新合成策略。利用非水相沉淀法和强碱作为沉淀剂,研究者通过水热合成过程制备了具有多孔结构的准零维氢氧化铝和氧化铝纳米材料。同时,通过精确控制水热合成的工艺参数则能够制备得到纳米棒、纳米管、纤维状及片状的一维和二维氧化铝。此外,通过特定的组装原则,零维、一维和二维的氧化铝纳米颗粒则可以被进一步组装成花状或帘状等特殊的三维结构。文章讨论了氧化铝晶粒的尺寸和形态变化对其热稳定性和表面性质(如羟基种类和密度、铝原子的配位结构等)的显著影响,这些变化进一步影响了催化剂载体与金属的相互作用(MSIs)和催化剂的催化性能。

针对氧化铝负载钯催化剂的制备,文章详细评述了浸渍法、沉淀法以及部分新兴制备方法的最新进展。在浸渍法中,干浸渍法(Dry Impregnation)较为简单、易于操作,但可能会导致金属颗粒在载体上的分布不均匀,而湿浸渍法(Wet Impregnation)可以强化金属前驱体粒子与载体表面的吸附作用,提高活性金属的分散度。沉淀法中,共沉淀法(Co-precipitation)可以在一定程度上控制钯纳米颗粒的大小和分散性,但对实验条件的控制要求较严格,沉积沉淀法(Deposition Precipitation)则可以在较高的浓度下负载钯,克服浸渍法中由于溶解度限制导致的金属负载量较低的缺陷。近年来,原子层沉积(Atomic Layer Deposition)、火焰喷雾热解(Flame Spray Pyrolysis)等新兴催化剂制备方法不断涌现,负载金属的分散性及均匀性得到进一步的提高。此外,氧化铝载体晶相和表面性质的变化也会显著影响金属-载体相互作用(MSIs)强度。因此,根据催化剂的应用需求选择适宜的制备方法,可以实现对钯金属颗粒尺寸、分散性、金属-载体相互作用(MSIs)的调控,达到优化氧化铝负载钯催化剂性能的目的。

氧化铝负载钯催化剂因其卓越的催化性能,在精细化学品合成、环境保护及可持续发展等多个领域得到了广泛的应用。在精细化学品合成领域,氧化铝负载钯催化剂在选择性加氢反应中表现出色,能有效的对炔烃和烯烃进行选择性加氢,这一过程对于提纯如乙烯等关键化学品至关重要。在环境保护方面,氧化铝负载钯催化剂能够有效地将氮氧化物(NOx)转化为氮气,显著减少汽车尾气和工业排放中的有害物质。此外,该催化剂还可用于挥发性有机物(VOCs)的催化燃烧,有助于减少空气污染,改善空气质量。在可持续发展领域,氧化铝负载钯催化剂在生物质资源的转化中显示出巨大潜力,能够将可再生生物质资源转化为高附加值的化学品,如通过催化生物质平台分子的加氢脱氧反应,生产生物燃料和高价值化学品。因此,氧化铝负载钯催化剂在促进化学工业绿色转型、环境保护和可持续发展方面具有重要作用。

最后,作者对氧化铝材料及其负载钯基催化剂在科学研究和工业生产中的重要应用价值和未来发展方向进行了展望。尽管氧化铝的微观结构调控已被广泛研究,但其对催化剂活性和稳定性的具体影响仍需进一步探索,尤其是氧化铝作为催化剂载体时,其微观结构对催化剂性能的具体影响机制尚不完全清晰;特殊微观形貌氧化铝材料在工业催化中显示出了巨大的应用潜力和优势,但是如何大规模、低成本生产该类氧化铝材料还需要进一步研究;鉴于氧化铝物化性质对制备条件极为敏感,因此简化生产流程,降低工艺条件变化对氧化铝性质的影响是其大规模、稳定生产的关键。最后,为了深入理解氧化铝材料微观结构和氧化铝负载钯催化剂反应性能间的构效关系,开发和应用先进的表征技术,尤其是真实反应条件下的原位表征技术变得至关重要,这对于揭示催化剂的活性中心和催化机制具有非常重要的意义。

l 论文信息

Yanpeng Yang, Chenglin Miao*, Ruoyu Wang, Rongxin Zhang, Xiaoyu Li, Jieguang Wang*, Xi Wang* and Jiannian Yao*. Advances in morphology-controlled alumina and its supported Pd catalysts: synthesis and applications, Chem. Soc. Rev., 2024, 53, 5014-5053. DOI: 10.1039/d3cs00776f

l 作者简介

杨彦鹏,博士,副研究员,就职于石科院第三研究室。主要从事氧化铝基催化新材料及其负载型贵金属催化剂的研究,承担及参与“十四五”国家重点研发计划项目课题、中国石化股份公司课题、石科院前瞻课题等,在Chem.Soc.Rev.,AIChE J等发表SCI论文多篇,授权中国及国际发明专利二十余件。

苗成林,博士,就职于石科院第三研究室。主要从事氧化铝基催化新材料及其负载型催化剂的研究,承担一项国家自然科学基金项目,参与“十四五”国家重点研发计划项目课题、石科院重点前瞻课题等。相关成果发表在J Catal.,Appl. Catal. B,AIChE J,Chem.Soc.Rev.等期刊。

王若瑜,博士,副研究员,就职于石科院第十四研究室。主要从事能源及环境催化新材料智能制造技术开发,承担国家自然科学基金、中国石化股份公司课题等,在Addit. Manufact.、J Mater. Chem. A等发表SCI论文29篇,申请发明专利70余件。入选中国石化优秀青年科技创新人才、中国科协第九届青年人才托举工程。

王杰广,博士,研究员,博士生导师。现任石科院副总工程师、第三研究室主任、党支部书记。主要从事石脑油催化重整、低碳烷烃脱氢及轻烃资源高效利用技术的开发及工业应用工作。先后主持或承担中国石化股份公司课题20余项,主持“十四五”国家重点研发计划项目课题1项。曾获中国石化科技进步一等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国化工学会科技进步特等奖等多项奖励。

l 第一通讯单位部门简介

中石化石油化工科学研究院有限公司第三研究室(催化重整研究室),主要从事石脑油和轻烃资源利用技术的开发及工业应用,业务领域主要包括连续重整、半再生重整、轻轻异构化、轻烃芳构化、低碳烷烃脱氢等催化剂和工艺技术。研究室现拥有贵金属催化剂、移动床工艺、氧化铝催化材料及轻烃转化等四大优势技术平台,开发的催化剂及工艺技术在国内外获得了广泛应用。(供稿:杨彦鹏 李财富)

地址:中国北京市海淀区学院路18号

地址:中国北京市海淀区学院路18号

邮政编码:100083

邮政编码:100083

电话: 86-10-62327551

电话: 86-10-62327551

技术支持:石化盈科信息技术有限责任公司

技术支持:石化盈科信息技术有限责任公司